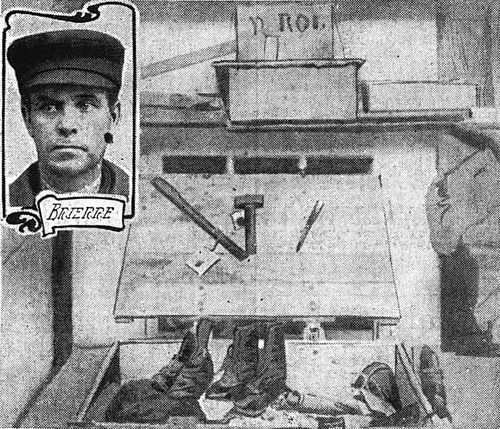

l'affaire Bierre

La presse s’empare aussitôt de ce crime, qu’elle annonce par des titres choc : « Un crime monstrueux », « Une boucherie » « Épouvantable tuerie : cinq enfants massacrés » (Le Petit Parisien). Les envoyés spéciaux décrivent le « spectacle horrible » qu’offre la scène du crime : «deux cadavres, le crâne défoncé, la gorge coupée, des mares de sang répandues à terre et de la cervelle qui avait jailli de tous côtés » . « Les enfants ont été tués d’un même coup […], d’un coup aussi sûr que celui que donnent les bouchers aux bestiaux » .

Édouard Brierre, le père, entrepreneur de battage, était veuf et vivait seul avec ses enfants. Le soir du crime il était au café du village. Il dit avoir été attaqué à coups de couteau en rentrant chez lui et avoir perdu connaissance. Deux heures après, il appelle à l’aide ; des voisins lui portent secours et découvrent les enfants assassinés. Le maire est prévenu, les gendarmes et le parquet de Chartres commencent leur enquête ; après avoir été interrogé, Brierre est hospitalisé.

Ce crime, par sa brutalité inouïe et l’âge des victimes, excite à la fois la curiosité et la compassion. La maison devient un but d’excursion : Le Journal évoque « les cyclistes et les touristes venus de Paris », « jeunes gens de tournure et de mise élégantes qui pédalent vers la ferme sanglante […] dans l’espoir de visiter la maison». L’enterrement des enfants, en première page de plusieurs journaux, provoque beaucoup d’émotion : « de Chartres et des villages environnants, on est accouru en foule [...] pour assister aux obsèques des malheureuses victimes » (Le Figaro) ; « une émotion profonde, difficilement réprimée […], étreignait le cœur de tous ceux qui avaient tenu à faire escorte aux victimes de ce forfait inouï » (Le Petit Parisien) .

Enterrement des victimes Le Petit journal. Supplément du dimanche 12 mai 1901

Le père des enfants inculpé

Le juge Cornu, de Chartres, conduit l’instruction. On pense d’abord que les auteurs du crime seraient des chemineaux qui auraient volé Brierre, qui déclare que 1 500 francs ont disparu. Mais son récit suscite rapidement des doutes : pourquoi n’a-t-il pas appelé à l’aide plus tôt ? Pourquoi a-t-il été légèrement blessé avec un couteau alors que les enfants ont été massacrés avec un instrument contondant ? (Le Matin).

Des fouilles sont organisées à la ferme. Le 23 avril, un couteau et un gilet tachés de sang sont découverts, cachés sous du fumier. Brierre est ramené de l’hôpital pour être interrogé : il reconnaît que le gilet lui appartient, mais ne peut expliquer pourquoi il est caché ; quant au couteau, il en a eu de semblables mais celui-ci n’est pas le sien. Il est également confronté aux cadavres de ses enfants, qu’il n’avait pas demandé à voir avant d’être hospitalisé. Le Gaulois est frappé par le calme dont Brierre fait preuve : « Devant ses enfants étendus côte à côte, dans l’horreur abominable de leur mort commune, il s’est contenté de dire à voix basse : Eh ! là… eh ! là… ». À la suite de cet interrogatoire, Brierre est inculpé par le juge d’instruction.

Si Le Journal titre « Le père assassin » et Le Matin « Le crime d’un père », Léon Bailby, éditorialiste de La Presse, considère que « les charges n’étaient pas suffisamment accablantes pour mettre en état d’arrestation le père des petits assassinés ». Le correspondant de L’Aurore s’interroge sur l’interprétation de la confrontation de Brierre avec ses enfants : « Une crise de larmes, une scène de désespoir eussent-elles procuré quelque chose de plus ? Est-il bien sûr qu’on n’aurait pas crié à l’hypocrisie ? » À Corancez, l’inculpation de Brierre provoque l’incrédulité : « l’opinion unanime dans le pays est favorable à Brierre » (Le Gaulois).

L'affaire Brierre : le massacre des innocents. Paris, 1932.

Indices et témoignages

Le mobile de Brierre aurait été son souhait de se remarier avec sa maîtresse, Véronique Lubin, qui refusait de l’épouser parce qu’elle ne voulait pas se charger de ses enfants (La Presse). Véronique Lubin, après avoir nié être sa maîtresse, reconnaîtra le 26 avril avoir eu une liaison avec lui.

Le juge n’obtenant pas d’aveux, la recherche des indices continue. Le 10 mai, on découvre un coutre de charrue[1] ensanglanté caché sous un tas de terre (Le Petit Parisien) ; interrogé, Brierre dit qu’il possède en effet ce genre d’objet mais qu’il ne sait pas pourquoi celui-ci se trouvait là. Le 21 mai, un portefeuille de fer-blanc contenant de l’argent et portant des traces de sang est découvert dans le faîte d’un mur (Le Matin). L’hypothèse des chemineaux est définitivement écartée. « On estime que c’est une charge accablante contre l’accusé, dont le système de défense s’écroule » (L’Intransigeant). « L’opinion publique est unanime maintenant à le déclarer [Brierre] coupable » (Le Matin).

Arrivée du Parquet Le Petit Parisien. Supplément littéraire illustré 5 mai 1901

Parallèlement aux fouilles, de nombreux témoins sont auditionnés par le juge Cornu. Les témoignages en défaveur de Brierre se multiplient mais il continue à nier : « Il paraît évident […] que Brière n’avouera rien, touchant le crime même […]. C’est pourquoi le juge s’est appliqué à établir avec une exactitude rigoureuse et avec un luxe de détails qui a pu paraître excessif toutes les circonstances de l’assassinat des enfants » (L’Écho de Paris).

Mi- octobre, l’instruction est close. S’il n’y a pas de preuves irréfutables, des témoignages accablants et de nombreux indices matériels accusent Brierre, dont le procès aura lieu en décembre.

Le procès d’Édouard Brierre, accusé d’avoir assassiné ses cinq enfants, s’ouvre le 16 décembre 1901 à la cour d’assises de Chartres. Des « présomptions graves » pèsent sur l’accusé, mais il a toujours protesté de son innocence...

Édouard Brierre au banc des accusés, Le Matin du 17 décembre 1901

L’Aurore rappelle que « l’instruction s’est poursuivie péniblement sous la pression d’une opinion publique qui se montrait aussi féroce qu’elle avait été compatissante le premier jour pour l’accusé […] L’affaire reste donc mystérieuse et on s’attend à des débats passionnants au plus haut point. »

Un accusé impassible

Près de cinquante journalistes de la presse parisienne et d’Eure-et-Loir sont présents. « Aucun procès, peut-être, n’en réunit autant dans une ville de province depuis celui de Dreyfus » (La Presse). À la lecture de l’acte d’accusation, Brierre « ne manifeste rien, ni l’indignation d’un innocent, ni le repentir d’un coupable, ni la douleur d’un père dont les enfants ont été assassinés. » Le Gaulois voit dans son visage « une sorte de modèle destiné à accompagner une démonstration sur les traces que laissent sur un visage humain ces deux passions : la férocité et la ruse. »

La salle d'audience du procès, Le Matin, 24 décembre 1901

L’interrogatoire de Brierre par le président du tribunal durera presque dix heures. « Monsieur le président Belat va, en un long monologue, exposer avec un soin méticuleux les charges de l’accusation. Mais M. le président n’est point de la nouvelle école […] Il est avec le ministère public et lui prépare la besogne » (Le Figaro). L’Écho de Paris voit dans cet interrogatoire « un véritable réquisitoire » au cours duquel le juge Belat n’est pas disposé « à tolérer la moindre discussion ». Brierre s’en tient à des dénégations, se plaignant auprès du juge : « Vous parlez continuellement, je ne puis placer un mot » (Le Petit journal).

Le Président Belat, L'Echo de Paris, 17 décembre 1901

Les témoins n’ont pas réussi à faire la lumière

Quatre-vingt-sept témoins sont ensuite interrogés. Parmi ceux-ci, Véronique Lubin, « pour la main de laquelle l’accusé aurait fait de ses cinq petits enfants l’effroyable hécatombe que l’on sait » (La Lanterne). Elle est décrite comme « petite, très laide, âgée d’environ trente-cinq ans, la taille mal serrée dans une jaquette à la mode des villes » (L’Intransigeant). « C’est pour devenir le mari de cette pauvre fille, maigre, mal attifée, au teint hâlé, que Brierre aurait tué ses cinq enfants ! » (L’Écho de Paris). Les auditions des témoins laissent les journaux déçus : « nous restons à chercher le mobile du crime incompréhensible et barbare que ne parviennent à expliquer […] ni l’intérêt ni la passion de Brierre » (La Lanterne). « On a entendu des gens qui n’ont rien vu et surtout rien entendu car le nombre de sourds est, dans ce pays, presque impossible à fixer » (L’Écho de Paris). « Les dépositions des témoins n’ont pas réussi à faire la lumière […] et aucun de nous n’oserait affirmer sur son honneur et sur sa conscience que c’est Brierre qui a assassiné ses cinq enfants » (L’Aurore). L’Intransigeant considère cependant que « Brierre a perdu du terrain », et que « si le mobile qui a pu le guider demeure encore incertain, la matérialité de sa culpabilité devient de jour en jour plus terriblement probable. »

Quelques témoins au procès, Le Matin, 19 décembre 1901

La journée des experts

La cinquième audience est « la journée des experts de Paris […] avec lesquels on discutera la grosse, la décisive question des taches de sang sur les effets de l’accusé » (Le Figaro). Le médecin Dudefoy mime la manière dont Brierre aurait pu se blesser pour simuler son agression. Il lui fait ensuite revêtir les vêtements retrouvés cachés dans la cour, tachés du sang de ses enfants. Le Figaro compare ce procédé à « une lugubre séance d’essayage » ; La Lanterne juge la démonstration « très laborieuse ». « Pour résumer toute cette discussion […] la science admet comme possible la thèse de l’accusation […] ; c’est possible, c’est même probable, mais ce n’est pas certain » (Le Petit Journal). Finalement, « cette audience, qui devait tout trancher, n’a donc rien résolu » (Le Figaro).

Les experts présentant des pièces à conviction, Le Matin, 21 décembre 1901

Le témoignage de Germaine Brierre

La sixième audience est marquée par le témoignage de la seule fille survivante d’Édouard Brierre, Germaine, la fille, qui était à Paris le soir du massacre. La veille de son témoignage, le chroniqueur Henry Fouquier publie un long billet dans Le Temps, « Pour Mlle Brierre » : « Il y a quelque part à Paris, cachée je ne sais où, une créature humaine qui souffre la douleur la plus poignante qui puisse être soufferte. C’est vous, Mademoiselle, jeune fille presque enfant, qui serez demain probablement la fille du condamné. »

Portraits de Germaine Brierre dans L'Echo de Paris et Le Petit Parisien du 22 décembre 1901

L’envoyé du Petit Parisien raconte la scène « des plus douloureuses » : « un silence véritablement impressionnant succède au tohu-bohu […] Germaine Brierre, vêtue de deuil, s’avance en pleurant. » Elle tombe à genoux « et, tendant ses petits bras vers le président et les juges, d’une voix […] étouffée par les sanglots : Je demande qu’on me rende mon Papa. Je demande qu’on l’acquitte. Il était bon pour nous. » Pour L’Écho de Paris « c’est une oppression, c’est un cauchemar lent à se dissiper ; tous les spectateurs ont le cœur serré ; beaucoup, même parmi les jurés, pleurent. » Et de conclure : « il ne reste plus qu’à entendre le réquisitoire et la plaidoirie. Espérons qu’ils dissiperont le malaise qui plane sur l’affaire. »

Le verdict

Les débats sont clos et « l’affaire reste ce qu’elle était, mystérieuse et angoissante » (Le Gaulois) : « Quelle tâche que celle des jurés, de ces douze juges à qui la loi a donné le droit de tuer […] La vérité est qu’il n’est personne aujourd’hui qui puisse prétendre que Brierre est innocent, mais personne non plus qui puisse dire : j’ai la preuve qu’il est coupable ». Le 23 décembre, le procureur Voisin prononce son réquisitoire. Voisin demande aux jurés de la « fermeté » et « un châtiment proportionné à l’atrocité du crime » (Le Matin). Paul Comby, l’avocat de Brierre, avait annoncé une plaidoirie de sept heures ; elle dure en fait à peine une heure et demie et est jugée très sévèrement par Le Gaulois : « Il a donné à tous l’impression pénible que provoquent les efforts d’un stagiaire désigné d’office […] Jamais pour ma part je n’ai entendu plus pitoyable défense. »

Le jury rend son verdict après une heure et demie de délibérations : Brierre est reconnu coupable avec préméditation de l’assassinat de ses cinq enfants. Quand le président Belat annonce la peine de mort et que Brierre est emmené, celui-ci « s’adresse aux jurés d’une voix qui ne tremble pas : Messieurs, vous pouvez être certains que vous avez condamné un innocent » (L’Écho de Paris).

Mort au bagne

Coup de tonnerre dans l’affaire Brierre le 1er février 1902 : le condamné bénéficie d’une grâce présidentielle de la part d’Emile Loubet (Le Figaro). Sa peine de mort est commuée en peine à perpétuité au bagne, sur l’île Royale au large de la Guyane. Au bagne où il vivra sept ans, Brierre est un infirmier consciencieux et un prisonnier modèle : il mange à sa faim et n’est pas mélangé avec les individus trop dangereux.

Ile Royale, une des îles du Salut, Guyane française : document cartographique manuscrit, 1882 (20x31cm)

La correspondance d’un père avec sa fille

En 1905, après une accalmie de presque trois ans, La Presse refait sa Une avec l’affaire en publiant la correspondance d’Edouard Brierre et de sa fille Germaine. Brierre y clame une nouvelle fois son innocence et s’apitoie sur « [s]es pauvres enfants ». Il suggère également la difficulté qu’il a à vivre parmi des congénères qui le dégoûtent et dont il se « détourne » : « Un homme comme moi qui a toujours vécu et travaillé honnêtement, être obligé de vivre avec un entourage comme ça ! », tout en soulignant « [qu’il n’est] plus ce qu[‘il] a été » (La Presse).

Malgré sa souffrance morale : « Des fois, j’ai envie de me tuer mais […] si je me tuais, on dirait que je suis coupable » (La Presse), Brierre poursuit sa défense au bagne. Quand il apprend que Lubin, son principal adversaire, détenteur d’une soit-disant fortune que Brierre convoitait, vient de faire faillite, il écrit à sa fille et adresse notamment un « mémoire » à Alcide Delmont - son nouvel avocat - et à un « [groupe de] personnalités issues du monde judiciaire » qui croient en son innocence.

Demande de révision du procès

Alors qu’il se dit « victime » et estime ne « pas avoir été défendu », Brierre attire sur lui l’attention du Président de la Ligue française pour les droits de l’homme, Maître Denis Coulon (Le Petit Parisien). Il explique une nouvelle fois les faits, cherchant à pointer les incohérences de l’enquête, les omissions volontaires et « l’emploi de certains habitants de Corancez [pour faire des] perquisitions chez lui » (Le Petit Parisien).

La Presse elle-même, avec la parution du mémoire de Brierre, commence à parler « [d’]erreur judiciaire » tout en soulignant qu'il est un bagnard exemplaire « sain d’esprit, qui n’est ni hystérique, ni épileptique, ni alcoolique », selon l'opinion des médecins « partagée par beaucoup de fonctionnaires guyanais ». Les témoignages d’explorateurs ou d’anciens bagnards l'ayant côtoyé vont dans le même sens et parlent « [d’un homme] placide, brave et honnête paysan » (Le Petit parisien).

La thèse de l’erreur judiciaire se renforce notamment parce que l’analyse des empreintes digitales laissées sur les nombreuses pièces à conviction n’a jamais été faite alors que la technologie de l’époque le permet (Le Matin) et parce que l’enquête a toujours été à charge contre lui (Le Matin).

Photo des pièces à conviction, Le Matin, 24 février 1909

Signe que la justice fait son chemin face à la revendication acharnée de son innocence et une attitude exemplaire, Brierre voit sa peine à perpétuité au bagne réduite à quinze années de travaux forcés (Le Matin).

Malheureusement, celui-ci n'en saura jamais rien : il meurt « brusquement » le 28 mars 1910 (Le Petit parisien). La nouvelle de sa mort n’arrive en métropole qu’un mois et demi après.

Alors qu’il venait de changer de pénitencier, visiblement pour raisons de santé, Brierre adresse une dernière lettre à sa fille où il évoque son hospitalisation et sa « fatigue » ainsi que son espoir de voir « l’affaire [aller] pour le mieux ».

Brierre au bagne avec la signature de sa dernière lettre, Le Matin, 14 mai 1910,

et Germaine Brierre devenue Andreoletti, Le Matin, 10 mai 1910

Cet homme qui s’est battu pendant neuf ans, clamant sans relâche son innocence et demandant la révision de son procès, meurt au moment où la justice et l’opinion publique observent une certaine clémence à son égard grâce au travail acharné de réhabilitation demandé par sa fille Germaine, son gendre et son avocat

Commentaires

-

- 1. Florence Guillottin Le 06/03/2025

Si vous voulez renouer avec votre ex partenaire c'est le meilleur que vous puissiez contacter,délai respecté,tarif bas

Mon nom est Florence GUILLOTTIN, je veux utiliser ce forum pour partager mon petit témoignage avec le monde ,sur la façon dont j'ai obtenu mon ex mari de nouveau à moi grâce à l'aide d'un lanceur de sorts puissants.

Voici mon histoire . Après 9 ans de mariage avec mon mari CHARLES, il a divorcé et s'est séparé de moi et mon enfant. Un jour que je passais par Internet à la recherche d'emploi, j'ai vu différents témoignages sur la façon dont un homme les a aidés à résoudre leurs problèmes. L'un d'eux a dit qu'il l'a aidé à guérir ses maladies, l'autre dit qu'il a aidée tombée enceinte après 11 ans d'être sans enfants et j'ai vu un autre qui dit qu'il l'a aidé à sauver son mariage et obtenir un bon emploi, elle a laissé l'Email de ce grand homme, je doutais , mais j'ai décidé de faire un essai . Quand je l'ai contacté, il m'a proposé une série de rituel de 9 jours, et 7 jours exactement 7 jours après le début des travaux mon mari est revenu me suppliant et en s'excusant. Aujourd'hui, nous sommes heureux ensemble, avec beaucoup d'amour, de joie. Avec nos 3 enfants , un garçon et deux filles. Cet homme est un envoyé de Dieu pour aider les gens à résoudre leurs problèmes. Vous pouvez aussi contacter ce grand lanceur de sort aujourd'hui,

E-mail : contact.maitreamangnon@yahoo.com

Téléphone Watshapp : +229 9778 8791

Contactez-le sur l'un des problèmes suivants : Rupture amoureuse ou de divorce- chagrin d'amour de chance et de travail.

Contactez ce monsieur Maître Comlan Amangnon aujourd'hui et vous serez heureux. -

- 2. Alain Denizet Le 02/10/2021

Bonjour,

je me permets de vous signaler mon livre sur cette affaire : "l'affaire Brierre, un crime insensé à la Belle Epoque" ed. La Bisquine, préface Alain Corbin, 2014. C'est le seul sur la question. En outre, il vous faut corriger le titre où il est écrit affaire Bierre. Il manque le "r" ! :)

Bien à vous

Alain Denizet -

- 3. Alain Denizet Le 02/10/2021

Bonjour,

je me permets de vous signaler mon livre sur cette affaire : "l'affaire Brierre, un crime insensé à la Belle Epoque" ed. La Bisquine, préface Alain Corbin, 2014. C'est le seul sur la question. En outre, il vous faut corriger le titre où il est écrit affaire Bierre. Il manque le "r" ! :)

Bien à vous

Alain Denizet

Ajouter un commentaire

Français

Français

English

English

Español

Español

Italiano

Italiano

Deutsch

Deutsch

Nederlands

Nederlands

Portuguesa

Portuguesa