la Séquestrée de Poitier

__________________

Blanche Monnier

Photographie de Blanche Monnier prise à son arrivée à l'Hôtel-Dieu (L'Illustration, n°3040, 1er juin 1901).

Blanche après avoir été tondue (photo L.Leclairc, La Vie Illustrée, n°140, 21 juin 1901)

Née à Poitiers en 1849, Blanche eut une enfance heureuse aux côtés de son frère Marcel. Après de courtes études à l'Union chrétienne, elle eut des crises de mysticisme et voulut devenir religieuse. Recherchant la solitude, elle devint anorexique. Sa réclusion était volontaire et il n'y eut jamais de séquestration. A la suite d'une fièvre pernicieuse, vers sa vingt-troisième année, elle sombra dans la folie et resta désormais confinée dans sa chambre. Quand elle fut découverte, elle était dans un état de saleté repoussante, ne pesait plus que 25 kilos 400 et sa chevelure noire lui tombait entre les cuisses. Blanche fut transportée à l'Hôtel-Dieu de Poitiers où elle fut tondue. Soignée pendant un an, elle se rétablit physiquement mais ne recouvra jamais la raison.

Blanche Monnier, née en 1849, a toujours manifesté une très grande nervosité. Elle ne supporte pas le caractère autoritaire de sa mère et, au moment de l'adolescence, reste confinée dans sa chambre en refusant de s'alimenter. Il semble qu'elle ait souffert de ce que les médecins appellent aujourd'hui l'anorexie mentale. Cette affection, entraînant une perte de poids rapide et importante, était autrefois associée à des crises de mysticisme. Dans nombre de cas, elle intervient comme une réponse à un conflit mère-fille. Si elle n'est pas soignée à temps, l'anorexie peut conduire à un état dépressif accompagné d'altérations psychiques et fonctionnelles.

Le bruit court, au moment de la découverte de l'affaire, que Blanche Monnier, dans sa vingt-troisième année, sortait souvent avec sa bonne pour se rendre dans une maison voisine habitée par un avocat. Le quartier jasait. Il y eut un projet de mariage désapprouvé par Mme Monnier à cause de la trop grande différence d'âge. On raconte à ce sujet, sans apporter le moindre indice, queBlanche aurait accouché clandestinement d'un enfant qui serait mort ou aurait été supprimé à la naissance. Il est possible que cet amour contrarié ait contribué au dérangement psychique de la pauvre femme, mais elle n'était pas séquestrée. La réclusion est volontaire et c'est de façon progressive que Blanche, rejetant toute forme de relation avec sa mère, s'est réfugiée dans sa chambre sans vouloir en sortir. Vers 1880, les crises nerveuses deviennent de plus en plus fréquentes. Blanche voit des fantômes partout, rit pour un rien et pousse des cris qu'on entend jusque dans la rue. Par un renversement des règles de bienséance, elle se couvre la tête d'une couverture pour cacher son visage, mais laisse la partie au-dessous de la ceinture complètement dénudée. Elle se montre ainsi à sa fenêtre et, comme en face se trouve un cabaret, son père ordonne de fermer les persiennes et d'y mettre une chaîne avec un cadenas. La situation s'aggrave ensuite par paliers : au décès du père en 1882, puis en 1896, à la mort de laveuve Fazy, une bonne qui est restée quarante-cinq ans au service des Monnier- celle-ci arrivait malgré tout à se faire écouter de Blanche et à la maintenir dans une propreté toute relative. Après sa mort, Mme Monnier engage de jeunes bonnes, dont elle n'arrive pas à se faire obéir. Au mois d'avril 1901, la vieille dame tombe malade et il arrive un moment où Blanche est laissée à l'abandon au milieu des immondices.

Au moment où l'affaire éclate, le 23 mai 1901, les journaux emploient le même ton d'apitoiement face à cette " créature ", puis l'émotion fait place à l'indignation. Comment une mère peut-elle être aussi dénaturée pour isoler sa fille et la laisser dans un état de maigreur effrayante au milieu de tant de pourriture ? Pourquoi un frère, qui fut sous-préfet, n'a-t-il pas réagi face à la situation horrible dans laquelle se trouvait sa soeur ? N'a-t-il rien vu, rien senti lors de ses visites quotidiennes dans la chambre de Blanche ? Les journaux de gauche s'acharnent sur les inculpés : la mère d'abord, qu'ils présentent comme une " horrible mégère " doublée d'une " bigote " ; le frère ensuite, dont ils font l'un des chefs du parti clérical et réactionnaire de Poitiers

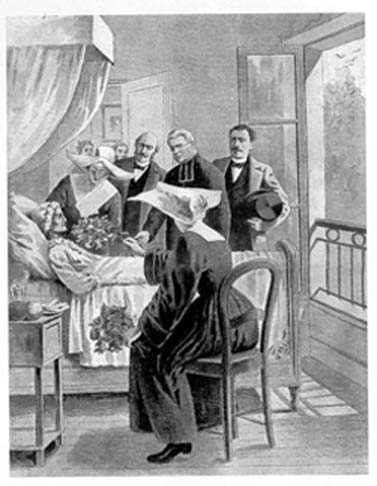

Blanche sur son lit d'hôpital (Le Petit Journal, supplément illustré n°552

16 juin 1901)

Le journal satirique, L'Assiette au beurre, publia un dessin dans son numéro du 20 septembre 1902, imaginant la rencontre entre Blanche Monnier et Latude, le célèbre prisonnier de La Bastille sous le règne de Louis XV. Sur le dessin, tous les deux sont réduis à l'état de squelette vivant. Blanche, vêtue de sa chevelure noire, tient dans sa main droite un boulet avec les lettres RF, pour République Française. Devant elle, Latude, sous les traits d'un vieillard avec une longue barbe blanche et des cheveux tombant presque jusqu'à terre, a les pieds entravés par une chaîne traînant un boulet orné d'une fleur de lis pour symboliser l'Ancien Régime. La légende fait dire à Latude : Pour une femme, c'est pas mal... Mais, vous, du moins, vous viviez dans une famille à cheval sur l'estime.

Le père

(Collection Brigitte Rebetou )Charles-Emile Monnier est né à Amiens en 1820. Professeur de rhéthorique au Lycée de Poitiers, il obtint une chaire à la Faculté des Lettres puis en fut le doyen de 1875 à 1879. C'était un universitaire dans l'âme attaché à ses devoirs d'enseignant, mais aussi un homme bon et faible, dominé par sa fem-me et désespéré par la maladie de sa fille. Il mourut à Poitiers en 1882.

La mère

Louise-Léonide Demarconnay, fille d'un agent de change, est née à Poitiers en 1825. Elle épousa Charles-Emile Monnier en 1847. D'après les témoi-gnages qui ont été recueillis sur elle, elle était peu intelligente, très nerveuse, acariâtre et d'une avarice sordide. Elle ignorait l'hygiène et, selon une domes-tique, portait toujours sur elle la même robe très sale. En conflit permanent avec sa fille, elle laissa ses bonnes s'occuper d'elle. Au début du mois d'avril 1901, la veuve Monnier tomba malade et il arriva un moment où Blanche fut laissée à l'abandon. La vieille dame fut arrêtée le 24 mai et conduite à la pri-son de la Visitation. Elle mourut quinze jours après le 8 juin 1901.

Mme Monnier qui est déjà malade, meurt en prison, quinze jours après avoir été arrêtée et son fils doit seul répondre devant la justice. La chambre d'accusation de la cour d'appel ne retient pas contre lui la complicité de séquestration, mais considère qu'il existe des charges suffisantes pour le considérer comme complice de violences et voies de fait pour avoir aidé sa mère dans la consommation d'un délit.

Le frère

Leur fils Marcel est né en 1848. Après des études à la faculté de droit de Poitiers, il débute dans l'administration en 1873 comme conseiller de préfecture à Mont-de-Marsan. L'année suivante, il épouse une demoiselle de la noblesse espagnole dont la mère est venue en France à la suite de la seconde guerre carliste.

Marcel Monnier est ensuite nommé sous-préfet de Puget-Théniers (Alpes-Maritimes), mais il est révoqué à la suite de la crise du 16 mai 1877. Après cet échec, il revient tout penaud vivre à Poitiers et, en 1891, s'installe avec sa famille dans une maison située en face de celle de sa mère. Ce voisinage n'empêche pas les discussions violentes, bien au contraire. Marcel insiste pour que sa soeur soit placée dans une maison de santé, mais leur mère s'y refusera toujours. Mme Monnier s'est aussi engagée à verser une rente à son fils en vertu de son contrat de mariage et des disputes éclatent à l'exigence de chaque terme.

A Poitiers, Marcel mène une existence très simple. Son seul plaisir est de passer des vacances à Ciboure, près de Saint-Jean-de-Luz, dans une maison qui appartient à sa femme. Cet homme est plein de manies et ses quelques amis s'en amusent beaucoup. Les témoins abondent pour le dépeindre " aussi myope au moral qu'au physique " et " d'une naïveté invraisemblable ". Un jour, on lui fait manger des crottes de chèvre saupoudrées de sucre qu'il prend pour des fraises des bois ! Comme le reste de la famille, il se complaît dans la saleté, avec en outre un attrait pathologique pour les excréments. Cela explique qu'il ait pu venir tous les jours lire le journal dans la chambre de sa soeur sans être indisposé par l'odeur qui y règne et même en y trouvant quelque satisfaction olfactive.

Monnier fut aussi arrêté après la découverte de l'affaire et, l'action publique étant éteinte à l'égard de sa mère à la suite de son décès, il répondit seul devant la justice. Accusé tout d'abord d'avoir participé à la séquestration, il fut poursuivi devant le Tribunal correctionnel de Poitiers pour complicité de violences et voies de fait en aidant sa mère dans la consommation du délit. Le procès commença le 7 octobre 1901 et Monnier fut condamné par jugement du 11 octobre à quinze mois de prison. Il fit aussitôt appel et la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Poitiers, dans son arrêt du 20 novembre 1901, l'acquitta au motif qu'on "ne saurait comprendre un délit de violences ou voies de fait sans violences".

André Gide a décrit ce portrait de Monnier fait par Victor Merken (La Vie Illustrée, n°138, 7 juin 1901) :

"Une photographie nous le montre coiffé d'un chapeau de feutre dur, demi haut-de-forme et à bords assez larges.

Il a la tête enfoncée dans les épaules, on ne peut voir son col mais seulement un petit noeud noir tout droit. Les

plis qui vont des commissures des lèvres aux ailes du nez sont profondément marqués. Des moustaches tom-bantes, très fournies, rejoignent d'épais favoris tombant plus bas sur le menton très large et rasé. Il porte un pince-nez. Son regard de myope est étrangement oblique et voilé".

En réalité, cette photographie a été largement retouchée. Les cernes autour des yeux et les plis du visage ont été accentués. La moustache et les favoris sont épaissis; même le chapeau semble avoir été rajouté de manière à donner l'impression d'un homme gros et lourd avec un regard sombre et inexpressif. Il suffit de comparer le portrait avec le croquis ci-contre fait au cours du procès pour se convaincre du peu de ressemblance.

Dessin de L. Sabattier, L'Illustration, n°3059

12 octobre 1901

Un journaliste du Temps a fait une description qui semble plus conforme :

"Marcel Monnier est un homme plutôt petit, maigre et sec, dont les membres

grêles flottent dans des vêtemnt trop larges. Avec sa tête pointue au sommet

du crâne luisant, sa barbe châtain, divisée par quelques poils blancs, ses pommettes saillantes, son nez crochu surmonté d'un pince-nez à gros verres, son profil coupant, son air légèrement effaré, il fait tout à fait l'effet d'une sorte d'oiseau de nuit brusquement traîné à la lumière".

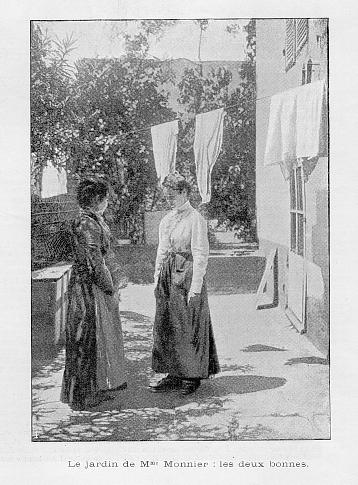

Les bonnes

Blanche Monnier fut longtemps soignée par une bonne, Marie Poinet, veuve de Pierre-Ange Fazy, qui était chargée de la surveiller. Celle-ci était la garde malade qui convenait à la situation. Sa présence aux côtés de la pauvre femme, qu'elle était la seule à pouvoir maîtriser et calmer dans ses moments de folie, rassurait tout le monde.

Après le décès de la veuve Fazy en 1896, d'autres servantes se succédèrent dans la maison, beaucoup de méritaient aucun reproche mais elles n'a-vaient ni l'expérience ni, surtout, son attachement pour Blanche. En 1899, Mme Monnier engagea deux bonnes, Juliette Dupuis et Eugénie Tabeau, très jeunes et négligeantes, dont elle n'arrivait pas à se faire obéir. Six semaines avant la découverte de l'affaire, la vieille dame tomba malade et il arriva un mo-ment où Blanche fut laissée à l'abandon, au milieu des immondices. Son sort funeste dut alors inspirer de la pitié à l'auteur de la lettre anonyme au Parquet, qui pourrait être un soldat que l'une des bonnes recevait la nuit en cachette, ou plutôt un officier auquel ce dernier rapporta l'affaire.

Juliette Dupuis déposant au procès (dessin de L. Sabattier, L'Illustration,n°3059, 12 octobre 1901).

Juliette Dupuis et Eugénie Tabeau dans le jardin de Mme Monnier

(L'Illustration,n°3040, 1er Juin 1901)

Eugénie Tabeau déposant au procès (dessin de L. Sabattier, L'Illustration,n°3059, 12 octobre 1901).

L'affaire

__________________________________________

______________________________________________

23 mai 1901,

sur ordre du procureur général qui vient de recevoir une lettre anonyme, une perquisition a lieu chez Mme Monnier, 21, rue de la Visitation, à Poitiers. Au deuxième étage, dans une chambre dont les persiennes sont cadenassées, le commissaire de police découvre la fille de la maison, prénommée Blanche, entièrement nue, la tête cachée sous une couverture. Elle ne pèse plus que 25 kg : un squelette vivant. Elle gît sur son lit au milieu d'excréments et de débris de nourriture. En cet ignoble amas de saletés, grouillent toutes sortes de vermines. Son sort funeste a inspiré de la pitié à l'auteur de la lettre anonyme, qui pourrait être un officier dont l'ordonnance fréquente l'une des bonnes en cachette.

Comme elle ne possède ni linge de corps ni vêtements, elle est ficelée dans une couverture et portée dans une ambulance municipale qui la conduit à l'Hôtel-Dieu. Tout ce remue-ménage attire les curieux. Les voisins rapportent qu'ils entendaient la victime pousser des cris. On parle de séquestration. Le lendemain soir, sur ordre du parquet, le frère de Blanche, Marcel Monnier, et la mère sont arrêtés et conduits en prison. Malgré les précautions de la police, une foule houleuse se rassemble sur leur passage avec des clameurs de haine et de vengeance.

Ainsi commence l’affaire de la «séquestrée de Poitiers»

Les jours suivants, l'affaire est l'objet de toutes les conversations, d'autant que la famille est honorablement connue. Le père, Emile Monnier, a été doyen de la faculté des lettres de Poitiers de 1875 à 1879. C'était un universitaire dans l'âme, mais aussi un homme bon et faible. En 1847, il a épousé Louise Demarconnay, fille d'un agent de change. D'après les témoignages recueillis, elle est peu intelligente, nerveuse et acariâtre. De condition sociale supérieure à celle de son mari, elle s'arroge l'autorité dans le ménage et son caractère irascible se double d'une avarice sordide.

Elle suscite un grand émoi dans la France du début du xxe siècle, car Blanche Monnier est la fille d’un ancien doyen de la faculté des lettres de la vieille cité provinciale et la sœur d’un notable clérical et bien-pensant, qui a été sous-préfet au temps de l’Ordre moral.

André Gide s’est inspiré de ce fait divers pour dénoncer l’atmosphère étouffante des familles de la bourgeoisie. Mais la malheureuse était-elle vraiment séquestrée ? L’affaire se révéla bien plus compliquée au cours du procès de son frère. Reprenant les dépositions des témoins, Jean-Marie Augustin reconstitue l’histoire de cette anorexique, en proie à des crises de mysticisme.

________

Jean-Marie Augustin

, professeur à la faculté de droit

et des sciences sociales de Poitiers,

enseigne l’histoire des institutions.

Il est l’auteur notamment

des Grandes Affaires criminelles de Poitiers (1995).

Éditions Fayard

La Séquestrée de Poitiers. Une affaire criminelle sans précédent

La séquestrée de Poitiers

Ou comment la rumeur publique, relayée par la presse populaire, transforme un drame domestique en affaire nationale. Grand émoi dans la France de la IIIe République. Mais la réalité est plus complexe.

Le 23 mai 1901, sur ordre du procureur général qui vient de recevoir une lettre anonyme, une perquisition a lieu chez Mme Monnier, 21, rue de la Visitation, à Poitiers. Au deuxième étage, dans une chambre dont les persiennes sont cadenassées, le commissaire de police découvre la fille de la maison, prénommée Blanche, entièrement nue, la tête cachée sous une couverture. Elle ne pèse plus que 25 kg : un squelette vivant. Elle gît sur son lit au milieu d’excréments et de débris de nourriture. En cet ignoble amas de saletés, grouillent toutes sortes de vermines. Son sort funeste a inspiré de la pitié à l’auteur de la lettre anonyme, qui pourrait être un officier dont l’ordonnance fréquente l’une des bonnes en cachette.

Comme elle ne possède ni linge de corps ni vêtements, elle est ficelée dans une couverture et portée dans une ambulance municipale qui la conduit à l’Hôtel-Dieu. Tout ce remue-ménage attire les curieux. Les voisins rapportent qu’ils entendaient la victime pousser des cris. On parle de séquestration. Le lendemain soir, sur ordre du parquet, le frère de Blanche, Marcel Monnier, et la mère sont arrêtés et conduits en prison. Malgré les précautions de la police, une foule houleuse se rassemble sur leur passage avec des clameurs de haine et de vengeance…

Pour lire l’intégralité de cet article, voyez le lien suivant :

Le procès devant le tribunal correctionnel de Poitiers s'ouvre le 7 octobre 1901. Dans la salle, trop petite, il y a une très grande affluence et un essaim de journalistes parisiens s'est abattu sur la ville. Chaque jour, des manifestations hostiles au prévenu se produisent aux abords du palais, à l'entrée de la prison ou sur le trajet. Les agents de police ont beaucoup de peine à empêcher les braillards de barrer le passage.

A l'audience, l'interrogatoire mené par le président vise à établir que Monnier n'a pas pu ignorer les agissements de sa mère, ni l'affreuse détresse de sa soeur. Face aux accusations, le prévenu souligne son indépendance. Il habite sa propre maison et rappelle les nombreux conflits qu'il a eus avec sa mère. Après le réquisitoire, Me Barbier plaide l'irresponsabilité de son client : Monnier, qui a une très mauvaise vue et aucun odorat, ne s'est rendu compte de rien et, du point de vue strictement légal, rien ne peut lui être reproché.

Le tribunal ne suit pas ce point de vue. Marcel Monnier, reconnu coupable de complicité du délit de violences, est condamné à quinze mois de prison. Le prononcé du jugement, le 11 octobre, suscite des applaudissements dans la salle et au dehors, sur la place du Palais, la foule manifeste son approbation en hurlant des cris hostiles au prévenu.

Monnier fait aussitôt appel du jugement. Dans son arrêt du 20 novembre 1901, la cour d'appel souligne que dans cette affaire aucune violence, à proprement parler, n'a été exercée. Elle relève seulement d'omissions (défaut de soins, défaut de surveillance, etc.). Ces faits négatifs ne peuvent pas être considérés comme des éléments constitutifs du délit. En d'autres termes, la violence, telle que la prévoit l'article 311 du code pénal, doit toujours être un fait de commission et ne peut jamais résulter d'une omission. Juridiquement, rien ne peut être invoqué contre Monnier et celui-ci est acquitté.

Pendant ce temps, Blanche se rétablit peu à peu, grâce aux bons soins des religieuses de l'Hôtel-Dieu. Elle prend rapidement du poids mais son comportement reste étrange et jamais elle ne recouvrera la raison. Le 11 juin 1902, elle quitte l'Hôtel-Dieu de Poitiers pour être placée à l'hôpital psychiatrique de Blois où elle meurt en 1913. Son frère Marcel règle la succession de sa mère et part se reposer à Ciboure, mais il conserve une maison de campagne à Migné, près de Poitiers, et c'est là qu'il meurt lui aussi en 1913.

____________________________________

Vidéos

la séquestrée de Poitiers Blanche Monnier 2014-05-20

Commentaires

-

- 1. Lesiga stelda Le 30/01/2022

C’est vraiment tragique cette histoire de Blanche Monnier

Ajouter un commentaire

Français

Français

English

English

Español

Español

Italiano

Italiano

Deutsch

Deutsch

Nederlands

Nederlands

Portuguesa

Portuguesa